2025年11月10日,北京大学董尔丹教授、曾毅教授、姚尧研究员团队联合华中科技大学周迎教授等跨学科团队,揭示了中国老年人健康寿命的性别差异化路径及生活方式与社会支持协同作用机制,为“失能压缩”理论提供了新的实证支持,丰富了健康老龄化的理论体系。成果以“健康生活方式、社会决定因素对中国老年人自理期望寿命的影响及性别差异:一项13年的队列研究”(The effect of healthy lifestyles and social determinants on independent life expectancy and sex differences in China: evidence from a 13-year cohort study)为题,于2025年11月10日以封面文章发表在《柳叶刀·公共卫生》(The Lancet Public Health)。论文链接:https://doi.org/10.1016/S2468-2667(25)00253-1

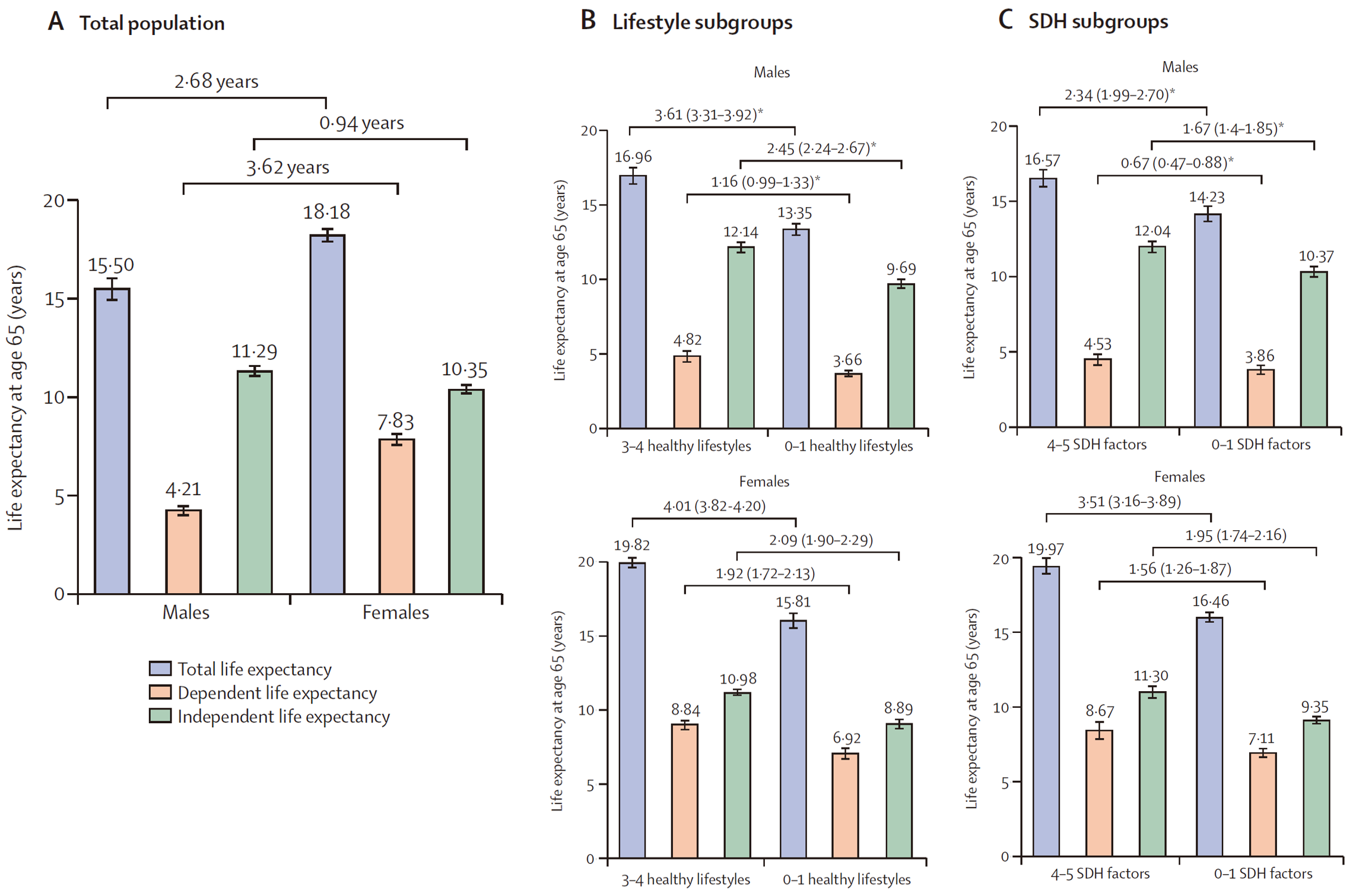

在我国,65岁女性平均要在失能状态中度过7.8年,男性为4.2年。团队前期在该刊的成果预测我国失能、半失能老年人超4500万。如何通过科学干预延长健康寿命、压缩失能期,成为面向国家重大需求和生命健康、积极应对人口老龄化的重大科学问题。然而,既往研究缺乏对主动(生活方式)与被动(社会环境)因素协同促进健康老龄化的作用机制及性别差异的系统分析。

研究团队通过医学、环境科学、行为科学和管理学等多学科交叉,等对全国23个省份11,804名老年人进行了长达13年的追踪,系统揭示了三大重要发现:

一、发现失能干预的"防护盾"与"安全网"双重机制:健康生活方式通过“防护盾”机制从源头预防失能,可延长自理寿命2.5年,其中规律运动效果最显著。社会决定因素发挥“安全网”作用,不仅预防失能,更能促进已失能人群功能恢复,可延长自理寿命2.0年。

二、揭示健康老龄化的性别差异化路径:男性从生活方式改善中获益更显著,自理寿命延长2.45年(女性2.09年);女性从社会环境优化中获益更多,自理寿命延长1.95年(男性1.67年),反映出性别特异性的健康促进路径。

三、证实协同干预可延长自理寿命近4年:健康生活方式与良好社会环境协同作用,可使自理寿命延长近4年,总寿命延长超5年。在最优社会支持下,男女自理寿命差距几乎消失,证实失能期长短主要受可干预的社会因素影响。

图 不同健康生活方式和社会决定因素对65岁男性和女性预期寿命的影响

该工作为指导健康老龄化的“失能压缩”理论提供了新的实证支持,为实现《“健康中国2030”规划纲要》提出的延长健康寿命、压缩失能期目标提供可行路径,也为全球应对老龄化挑战贡献中国方案。成果获得了国家自然科学基金项目(批准号:T2522004、72374013、72404010、72525007)资助。