随着全球人口老龄化加剧,全球痴呆患者数量已超过5500万,预计2050年将增至约1.5亿例。这一庞大人群不仅面临记忆与执行功能减退,还因跌倒、营养不良、心脑血管并发症等显著增加死亡风险。此外,戒烟限酒、规律运动、均衡膳食等健康生活方式已被证实可降低心脑血管疾病死亡率。然而,这些良好的生活习惯能否抵消认知衰退带来的过早死亡威胁,仍缺乏基于大样本、长随访且具全国代表性的研究。因此,厘清“生活方式-认知功能-死亡”之间的交互效应,关乎社区人群层面的“行为干预+认知筛查”一体化策略的可行性与推广价值。

近日,北京大学第六医院联合中国疾控中心团队,依托国家慢性病及危险因素监测(CCDRFS)队列,于2025年3月在Alzheimer’s & Dementia在线发表题为《Association between healthy lifestyle and cognitive decline, all‑cause mortality, and mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases: a 10‑year population‑based prospective cohort study》的论文。研究显示,健康生活方式与较好认知状态均可显著降低死亡风险,但即便在最优生活方式组,认知衰退仍会提高全因和脑血管死亡风险,提示仅靠行为干预难以抵消认知损害,亟需将常规认知筛查纳入老龄健康管理。

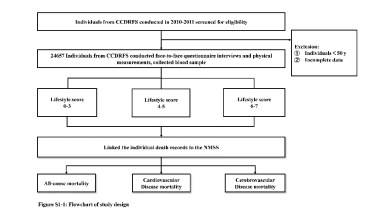

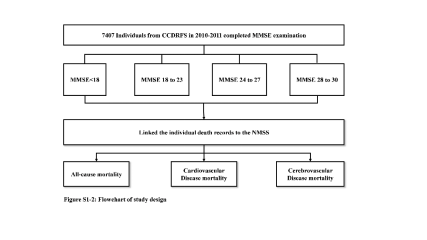

基于CCDRFS数据,通过在2010‑2011年基线调查中采用多阶段分层整群抽样,招募24657名平均年龄60.85±8.55岁的社区老年人,覆盖31个省市,收集七项可干预生活方式指标(吸烟、饮酒、体力活动、膳食、睡眠时长、久坐时间、居住方式)并整合为0‑7分的综合生活方式量表,同时通过认知测评MMSE评分量化认知水平(分为<18、18‑23、24‑27、28‑30四个亚组)。所有受试者与国家死亡监测系统动态链接,获得长达10年的全因、心血管及脑血管死亡结局指标。

本文的研究流程图

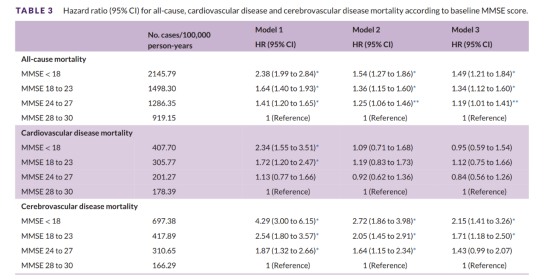

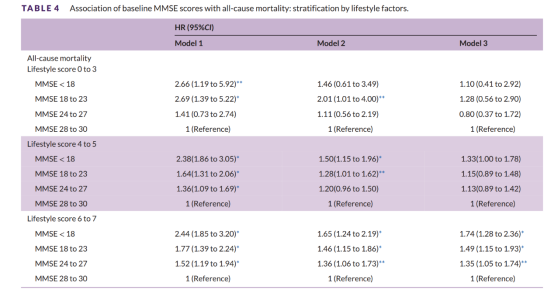

结果显示,随访期共发生全因死亡3028例(12.28%),其中心脑血管死亡1272例(5.16%)。在多变量模型中,与MMSE 28‑30分者相比,MMSE得分为24‑27、18‑23、<18 分人群的全因死亡风险分别上升19%、34%和49%;脑血管死亡风险依次上升43%、71%和115%,而心血管死亡未呈显著关联。在生活方式层面,当前吸烟、缺乏体力活动及每日睡眠时间大于8小时均显著增加全因死亡风险;当综合分值由6‑7分降至4‑5分时,全因死亡风险上升14%。交互分析进一步揭示,即便在生活方式“最健康”的6‑7分组中,认知功能每下降一个梯度,全因死亡风险仍显著攀升(最高增加74%),提示良好生活方式虽能部分缓冲死亡风险,但无法彻底抵消认知衰退的负面效应。分层分析亦发现,该协同效应在<65岁人群更为显著。

表3:基于基线MMSE评分的全因、心血管疾病及脑血管疾病死亡率风险比(95%置信区间)

表4 基线MMSE评分与全因死亡率的关联性:基于生活方式因素的分层分析

本研究的创新之处之一是首次全国代表性、样本量逾两万的前瞻性人群中同时捕捉生活方式与认知功能信息,并以10年结局随访验证两者对死亡风险的独立与交互效应,克服了既往单中心、短随访、样本有限的局限。其次,将7项行为指标整合为可操作的综合评分框架,既保留了临床可及性,又提高了风险分层的稳定性;这一量化模式为社区层面实施“健康生活方式干预 + 简易认知筛查”的一站式管理提供了循证基础。再次,研究提示公共卫生策略需将早期认知评估纳入常规体检或老年健康管理,以便及早识别高危个体、制定多维干预方案。最后,研究提出未来通过可穿戴设备、纵向认知测评和生物标志物监测来细化时序关系的研究路线,为后续大型干预试验奠定了方法学框架。

综上所述,该队列研究以充分的样本代表性和严谨的统计策略,证实了在中国老年人群中,健康生活方式与认知功能监测及针对性干预相结合,才能最大化延长健康寿命。该发现不仅为我国积极应对人口老龄化国家战略提供了基于证据的策略支撑,也为“行为‑认知‑死亡”链条的机制研究与干预设计提供了新的启示。

北京大学第六医院白超博主治医师、中国疾控中心李纯、王立军博士为论文的共同第一作者。北京大学第六医院孙洪强教授,中国疾控中心王丽敏教授及北京大学第六医院袁俊亮教授为共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金等基金支持。

原文链接:https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.70021

通讯作者简介:

袁俊亮,医学博士,哈佛大学医学院博士后,主任医师,副教授,博士生导师,北京大学第六医院神经内科主任,国家临床重点专科(神经内科)学科带头人。担任中华医学会精神医学分会精神神经协作组组长,中华医学会精神医学分会精准医学协作组副组长,中华医学会神经病学分会神经生化学组委员,中国医师协会神经内科分会神经心理和情感障碍委员,中国卒中学会血管性认知障碍分会委员/脑小血管病分会委员/青年理事会理事,中国微循环学会神经变性病专委会青年委员会主任委员,北京神经变性病学会青年主任委员等学术任职。

主要研究方向为神经系统退行性疾病,认知障碍相关疾病,运动障碍相关疾病和睡眠障碍等。主持国自然基金三项、科技创新2030“脑科学与类脑研究”重大项目子课题、北京大学首届临床科学家项目等课题,获得北京大学杰出青年医师提名奖、北京大学正教奖、北京市科协“创新争先科技工作者等荣誉。第一/通讯作者在Immunity、Alzheimer's & Dementia、Bioact Mater、J Nanobiotechnology、Cell Death Discov、NPJ Parkinsons Dis等杂志发表SCI论文47篇,引用次数超过1400次,H指数23,i10指数42。担任多家SCI杂志编委,作为副主编或者编委参编图书8部,参编指南8部,授权国家专利4项。

第一作者简介:

白超博,医学博士,主治医师,北京大学第六医院神经内科科研秘书。担任中国微循环学会神经变性病专业委员会青年委员会委员,北京神经内科学会神经精神医学与临床心理专业委员会委员,北京神经变性病青年委员会委员等学术任职。

主要研究方向为神经系统退行性疾病,认知障碍相关疾病的临床及基础研究等。主持研究型病房卓越临床研究计划平行项目,北京大学临床科学家项目,北大医学青年科技创新扬帆计划项目等课题。获得北京大学第六医院优秀主治医师青年骨干,优秀医师奖等荣誉。第一作者/共同第一作者在Alzheimer`s & Dementia、Aging and Disease等杂志发表SCI文章9篇,作为编委参编图书3部。