心电图(ECG)作为一种非侵入性诊断工具,在筛查和评估心脏疾病方面扮演着关键角色。近年来,人工智能技术的迅猛发展正在推动ECG分析进入智能化、自动化的新阶段。然而,现有AI-ECG模型往往局限于特定任务和小规模数据集,缺乏通用性和跨领域的泛化能力,难以满足临床中对多样化心电诊断的需求。近日,北京大学洪申达助理教授团队联合麻省总医院、哈佛大学和埃默里大学等机构,在《NEJM AI》上发表了题为“An Electrocardiogram Foundation Model Built on over 10 Million Recordings”的研究成果,提出了首个覆盖150种诊断类别、基于超过千万份真实心电图记录构建的通用AI基座模型——ECGFounder。该模型兼顾12导联与单导联ECG信号处理,支持从传统临床应用到可穿戴设备场景下的多任务扩展,标志着AI-ECG研究迈入以基座模型为核心的新阶段。

本研究的主要贡献如下:

1. 构建全球最大规模的AI-ECG基座模型,实现通用AI心电诊断

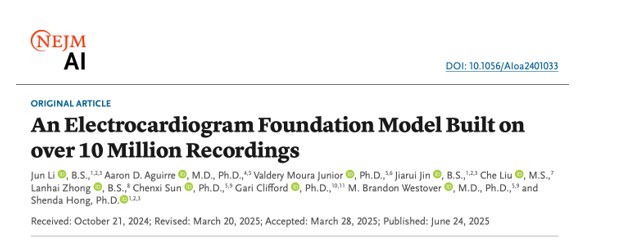

ECGFounder以HEEDB数据库为基础,整合了来自181万名患者的10,771,552份带有专家标签的临床ECG记录,涵盖150种诊断类别,包括心律失常、传导阻滞、心肌梗死等常见及罕见疾病。模型基于课题组前期研发的Net1D深度神经网络架构设计,融合时序与空间特征建模能力,并引入“正样本未标记学习”技术解决真实世界中标签缺失的问题。结果显示,在内部测试集上,模型在20类临床常见诊断任务中平均AUROC达到0.968,灵敏度和特异度分别为0.971和0.937,整体性能优于多位资深心电图专家。

2. 实现跨数据集与跨区域的强泛化能力,外部验证稳健可靠

研究团队在CODE-test(巴西)、PTB-XL(德国)、PhysioNet Challenge 2017(美国)等多个国际权威数据库上对模型进行了外部验证。ECGFounder在CODE-test数据集上取得了0.981的平均AUROC,在PTB-XL中也达到了0.924,显著优于现有主流模型(如CinC2020-CTN、S12L-ECG、ECG-SE-ResNet)3至5个百分点,展现了卓越的跨人群、跨地区诊断稳定性与泛化能力。

3. 支持单导联可穿戴设备数据分析,赋能移动心电监测与远程健康管理

面对移动医疗和可穿戴设备兴起带来的新挑战,研究特别开发了针对单导联(如I导联)心电信号的模型变体。通过电轴增强与导联重建技术,该模型首次在单导联条件下实现对房颤、心动过缓、传导阻滞等多种异常的高性能识别,部分任务AUROC超过0.95,为远程ECG监测系统提供了技术支撑。

4. 推动AI-ECG向多任务、多模态方向发展,拓展疾病预测新边界

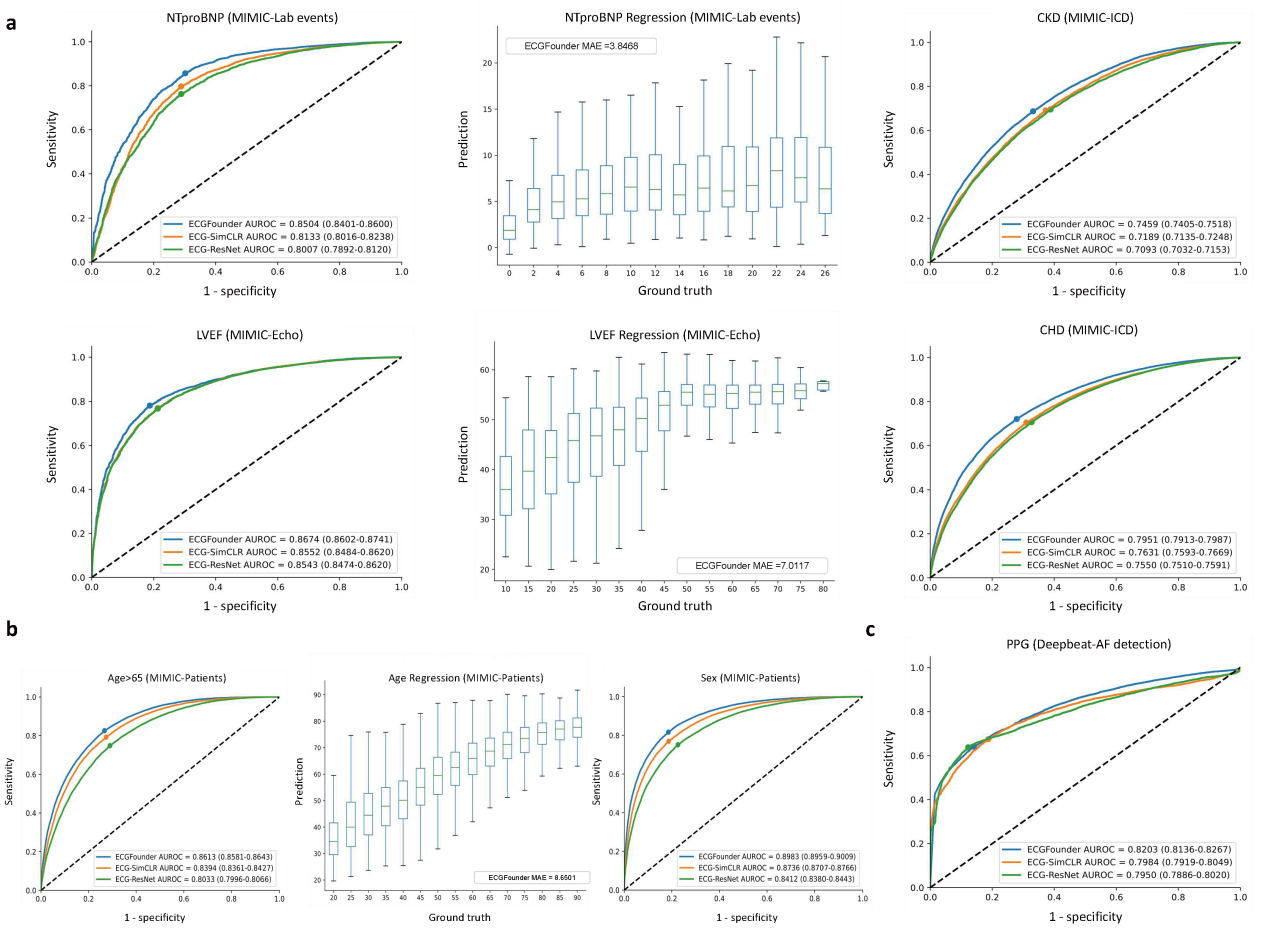

ECGFounder不仅可作为即插即用的诊断模型,还支持在不同任务上微调适配。研究团队在MIMIC-IV-ECG数据集上进行了迁移学习实验,覆盖包括年龄回归、性别识别、慢性心脏病CHD识别、慢性肾脏病CKD识别、血液指标NT-proBNP估算、影像指标LVEF估算等等12项临床任务,效果均取得显著提升。例如,在CKD检测任务中,ECGFounder比此前模型在12导联和单导联场景下分别提高AUROC约8.7%与5.0%,揭示了AI心电分析在慢性病管理中的应用潜力。

综上所述,ECGFounder作为首个千万级规模、多任务、多导联心电图基座模型,突破了传统AI-ECG模型在数据规模、任务类型和适用场景上的限制,为全球范围内的心电智能诊断、慢病预测和可穿戴健康设备提供了统一、可迁移的技术底座。该成果的开源发布(在BDSP、GitHub和Huggingface同步上线)有望推动AI-ECG社区从“任务驱动”迈向“模型共享”与“生态协作”的新阶段。

图:研究整体架构

图:年龄回归、性别识别、慢性心脏病CHD识别、慢性肾脏病CKD识别、血液指标NT-proBNP估算、影像指标LVEF估算等等12项临床任务的效果展示

文章链接:https://ai.nejm.org/doi/full/10.1056/AIoa2401033

数据链接:https://bdsp.io/content/heedb/2.0/

代码链接:https://github.com/PKUDigitalHealth/ECGFounder

模型链接:https://huggingface.co/PKUDigitalHealth/ECGFounder

作者简介

第一作者:李骏

李骏,北京大学健康医疗大数据国家研究院洪申达课题组的研究助理。他曾在哈佛医学院担任访问学生。他的研究主要集中在多模态学习在医学人工智能上的应用,以提高医疗数据的诊断准确性与临床可解释性。同时,他在NEJM AI,IEEE JBHI, MIDL等期刊会议上发表了多篇论文。

通讯作者:洪申达

洪申达,北京大学健康医疗大数据国家研究院助理教授、副研究员、博士生导师。2019年博士毕业于北京大学智能科学系。研究方向为人工智能生理信号、智能可穿戴设备、数字健康。以第一或通讯作者在NEJM AI、npj Digital Medicine、Cell Patterns等期刊和ICLR、ICML、NeurIPS等会议发表论文50余篇,被引超过5000次。担任npj Digital Medicine、Health Data Science期刊副编辑。相关产品已取得医疗器械注册证。个人主页https://hsd1503.github.io/